编者按

2025年3月17日至18日,习近平总书记在贵州考察时强调,少数民族文化是中华文化不可或缺的组成部分,既要保护有形的村落、民居、特色建筑风貌,传承无形的非物质文化遗产,又要推动其创造性转化、创新性发展,让民族特色在利用中更加鲜亮,不断焕发新的光彩。

在乡村全面振兴的征程中,如何发挥好基层党组织作用,让民族传统文化“既传统又时尚,既是文化又是产业”?怎么把“民族传统文化传承好、发展好”?本报选取了贵州、云南、重庆、黑龙江、新疆5个民族特色乡村,展示它们各自多姿多彩的民族文化和振兴故事。

策划:陈炳山 朱秀霞

贵州黎平县肇兴村

指尖技艺,让侗族文化更鲜亮

陆勇妹展示蜡染技艺。 吴光辉 摄

临近黄昏,吊脚楼上的灯次第点亮,侗寨轮廓渐渐显现。村民身着侗族服饰,聚集在鼓楼下,唱响侗族大歌……春日里的肇兴侗寨,万物复苏,俨然一幅乡村振兴实景图。

在肇兴这片土地上,侗族文化源远流长。“鼓楼、侗族大歌、蜡染工艺,这些民族的特色,就是最宝贵的‘文化芯片’。”贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县肇兴镇肇兴村党委书记陆卫敏说。如何“让民族特色在利用中更加鲜亮,不断焕发新的光彩”?肇兴村党委深谙“文化不能锁在保险箱里”,通过积极培育非遗代表性传承人,创造性转化、创新性发展,将文化优势有效转化为发展优势。

蜡染是中国古代四大印花技艺之一,在肇兴村侗族妇女手中焕发出独特魅力。她们以蜂蜡为墨、蜡刀为笔,于土布上精心勾勒花鸟鱼虫、日月星辰,千年文化在这无声的笔触间得以延续。

侗品源非遗体验馆内,展示架上各类蜡染的文创产品琳琅满目,墙面上悬挂的“非遗进校园课程表”引人注目。

“过去总担心手艺断代,现在每天都有游客追着学。”侗族靛染工艺省级非遗代表性传承人陆勇妹通过祖辈的口传心授,从小就接触蜡染、刺绣等传统手工艺,经过多年的学习与钻研,成为了地方远近闻名的能人。在村“两委”的支持指导下,陆勇妹领办合作社,招募农村妇女为合作社绣娘,传授刺绣技艺、靛染技艺、织锦技艺,直接带动就业400余人。凭借指尖上的技艺,她们绘出了独特的乡村振兴图景。

一花引来百花开。蜡染图案经数字建模后,变成文创店里的国潮丝巾,90后设计师兰才生开发的“侗族神话”系列文创广受游客喜爱。

顺势而行,村“两委”积极推荐申报非遗代表性传承人,目前成功申报省级非遗代表性传承人2名,州级传承人2名,县级传承人45名。在队伍培育方面,先后挂牌组建仁义侗族大歌队、礼团侗族大歌队等,“肇兴歌堂”入选2022年铸牢中华民族共同体意识教育基地活态馆。

2024年以来,肇兴侗寨依托侗族传统手工技艺,发展民族工艺品,推出侗族刺绣等文创产品,带动文化旅游从业人员2127人。如今的肇兴侗寨,民族文化正焕发出前所未有的生机活力。

通讯员 李丹阳 姜永锐

云南宁蒗县瓦拉壁村

泸沽湖畔,摩梭技艺“织彩虹”

瓦拉壁纳西族(摩梭人)手工纺织技艺非遗工坊。(丽江市委组织部供图)

清晨的泸沽湖畔,晨雾还未散尽,61岁的摩梭阿妈阿七独支玛已坐在木质织机前。她的手指在经纬间翻飞,伴随着织机发出的节奏声响,黑、红、白三色棉线交织成繁复的菱形纹样。作为云南省非物质文化遗产的守护者与传承人,她靠一双巧手,将简单的麻棉线编织成绚烂的“彩虹”,披在摩梭人的肩头,成为了一道独特风景。

阿七独支玛所在的云南省丽江市宁蒗县永宁镇温泉村委会瓦拉壁村,是云南省第一批传统文化保护村落之一,也是摩梭文化的核心传承地。“瓦拉壁村是摩梭母系文化和民风民俗的重要保存地,是一座‘活现的’的摩梭博物馆。”温泉村党总支书记沈国发介绍,阿七独支玛领头传承的摩梭手工纺织技艺,以天然植物染色、72道工序纯手工织造为特色,2013年被列入云南省非遗名录。

前些年,随着越来越多的村民外出务工,村里的织机声日渐稀疏,祖辈的技艺谁来传承?瓦拉壁村用行动给出了答案。2017年,瓦拉壁村在镇党委和村党总支的推动下,加强党建领航非遗传承和手工业发展,成立了摩梭手工业和农业联合党支部,阿七独支玛担任党支部书记,党支部活动室就设在她创立的摩梭非遗博物馆内。通过“支部引领+合作社运作+农户参与”的创新模式,合作社以市场公允的价格,回收妇女们精心编织的手工织品,进行统一设计与销售,年产值已突破80万元,为川滇两地的200余名妇女提供了就业机会。

不仅如此,阿七独支玛还打造了瓦拉壁纳西族(摩梭人)手工纺织技艺非遗工坊,采用“原料保障+免费技能培训+作品回购”的运营模式,让大家在学习技艺的同时,也能获得稳定的收入。这一举措,成功让周边400余名妇女在家门口就业。

走进瓦拉壁纳西族(摩梭人)手工纺织技艺非遗工坊,一幅摩梭妇女勤劳织造的生动画面跃然入目。她们灵巧的手指,在织机间穿梭,披肩、桌布、腰带、挎包……一件件散发着浓郁乡土气息与民族特色的手工织品应运而生。脱贫户永都米给汝,与45位同村姐妹,在这里共同编织着摩梭技艺的未来。“我们一两天就能完成一条围巾或一个小包,每天的收入稳定在80元左右。”永都米给汝的脸上洋溢着满足的笑容,“能为摩梭技艺的传承贡献一份力量,我们感到无比自豪。希望越来越多的人,能爱上我们摩梭的手工织品。”

本报记者 周晶 通讯员 张才

重庆彭水县干田村

木瓯水苗寨,展苗乡文化魅力

木瓯水苗寨一角。(干田村村委会供图)

“山歌不唱呃,就不开怀呦哦,娇阿依……”春日暖阳穿透清晨的薄雾,悠扬的苗歌在青山绿水间荡漾开来。循着歌声,走进重庆市彭水苗族土家族自治县鞍子镇干田村木瓯水苗寨,独具苗族特色的吊脚楼、宽阔整洁的民俗广场映入眼帘。

彭水县地处武陵山区、乌江下游,“两山夹一槽”的特殊地貌,造就了壮丽的自然景观,孕育了丰富多彩的苗族文化。木瓯水苗寨作为这一文化的典型载体,始建于明末清初。2018年,木瓯水苗寨以其完整的传统建筑群和活态传承的文化生态,成功入选第五批中国传统村落名录。

“这些建筑可都是会说话的史书啊!”驻村干部罗斌介绍,木瓯水苗寨由3个自然院落组成,共有52栋建筑,其中传统建筑有25栋。指着眼前的吊脚楼,罗斌说:“苗寨内的建筑以木石青瓦结构为主,采用穿斗式结构、悬山式屋顶,部分建筑还保留了精美的雕刻花窗。”

如何让凝固的历史“活”起来?干田村2019年启动的改造工程,给出了可供参考的答案。“我们像修复古董一样小心翼翼,既保留了传统建筑和文化印迹,更留住了乡愁。”村党支部书记任昌蓉笑着说,在市、县住建部门的对口帮扶下,在保留原有风貌的基础上,对46栋传统民居进行了现代化改造,既解决了漏雨潮湿等居住难题,又让古老的建筑焕发新颜。

如今,古朴的吊脚楼内是温馨的民宿,沧桑的石板路旁是便捷的设施,传统与现代在这里和谐共生。“苗寨修缮过后,居住体验更好了,游客也多了起来,许多村民开起了民宿和农家乐。”罗斌告诉记者,为将改造成果转化为发展成果,干田村以原生态山水、乡村景观为基底,以苗俗风情旅游资源文化为核心,建立起景区与村寨、群众的利益联结机制,走出一条“农家乐+合作社+农户”的致富路。“游客进村、山货出村,村民的钱袋子‘鼓起来’了!”

一花独放不是春,万紫千红春满园。木瓯水苗寨只是鞍子镇传统村落保护发展的缩影。镇党委书记庹玉均介绍,鞍子镇立足“生态苗乡·田园鞍子”定位,打造了木瓯水传统村落、罗家坨苗寨、石磨岩景区“三位一体、全域开发”乡村旅游格局,形成春赏花、夏避暑、秋摘果、冬看雪的四季特色苗俗生态文化旅游品牌,推动农文旅深度融合发展。下一步,鞍子镇将积极探索保护传承有效途径,切实增强传统村落的生命力和传承力,让“记得住的乡愁”焕发新活力。

本报记者 刘凤双

黑龙江同江市渔业村

赫哲故里,渔歌唱响振兴曲

党员群众共同研究鱼皮衣制作技艺。(同江市委组织部供图)

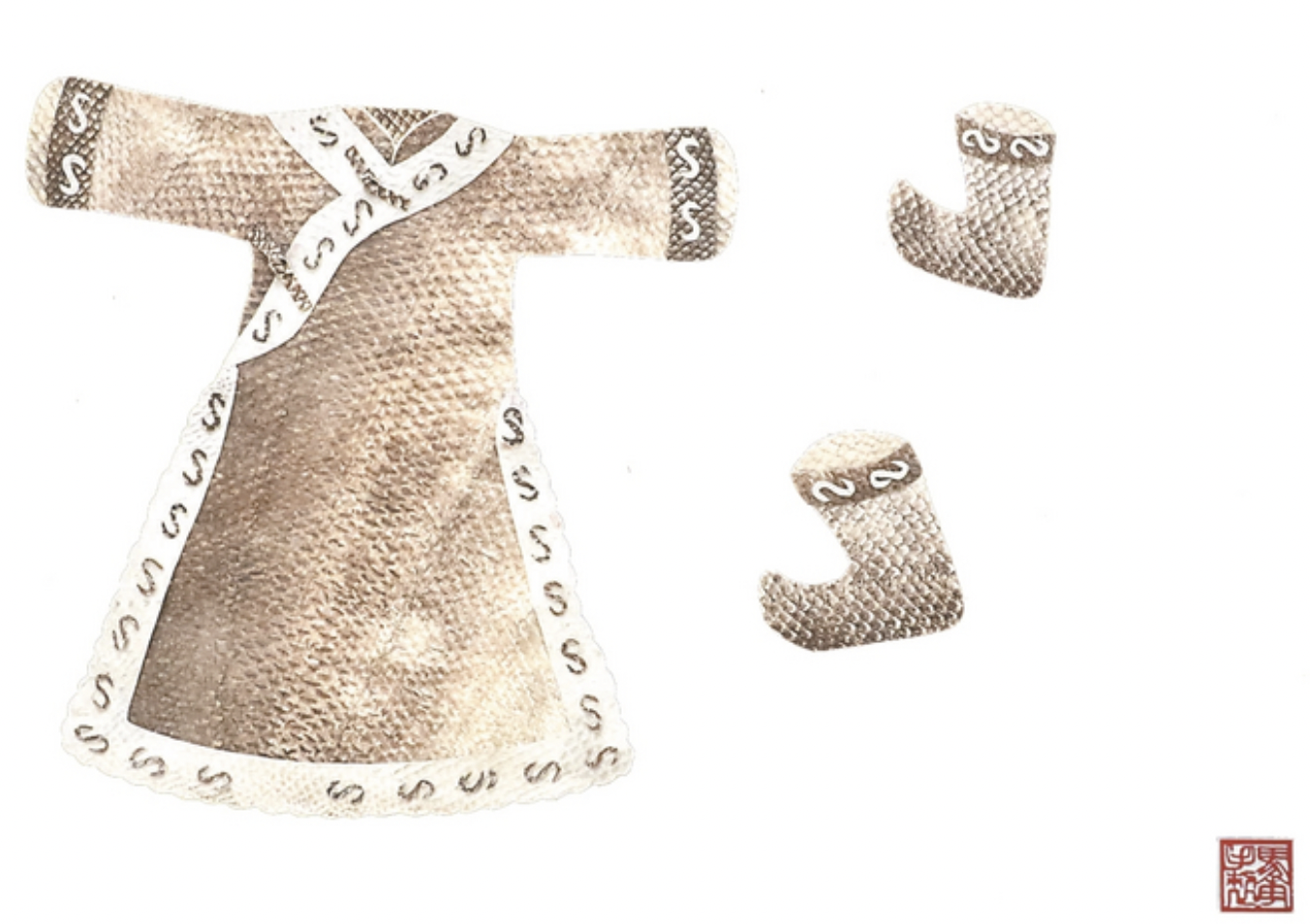

赫哲族鱼皮衣。(同江市委组织部供图)

在黑龙江与松花江交汇处,“中国传统村落”黑龙江省同江市街津口赫哲族乡渔业村如同一艘扬帆的彩船,载着“乌日贡节”的欢歌与冬捕节的号子,驶向文旅融合的振兴航道。这个曾以渔猎为生的赫哲族村落,在非遗传承与产业创新的双桨推动下,书写着新时代的“伊玛堪”。

春光明媚,在村道上漫步,鱼骨纹样的红顶民居在蓝天白云下分外美丽,外墙上“百鱼朝江”等巨幅赫哲族壁画引得许多游人驻足。渔业村党支部书记、村委会主任尤闯指着壁画介绍:“我们将赫哲族世代传唱的故事画上墙,让游客穿梭在赫哲族古老传说中,扫描二维码还能看到故事讲解。”这350余幅壁画,成为村里的网红打卡点,吸引打卡游客超10万人次,带动周边28家渔家乐年均增收5万元。

“咚!咚!”每年6月,赫哲渔鼓响彻江畔,赫哲族“乌日贡节”以独特的魅力,吸引了来自全国各地的游客。尤闯算起“节庆经济账”:“去年乌日贡节,全村单日销售鱼皮鱼骨工艺品超2万元,‘非遗研学’带动民宿入住率达90%。”如今,“非遗+旅游”“节庆+研学”模式,让乌日贡节、赫哲冬捕节等民族传统节庆焕发新生,更让篝火晚会、赫哲全鱼宴成为留住游客的“新渔网”。2024年,渔业村集体经济收入超百万元。

走进修恩湖畔的赫哲文化传习所,满墙的鱼皮画、220斤的鳇鱼标本格外引人注目。第一批国家级非物质文化遗产项目、赫哲族鱼皮制作技艺代表性传承人尤文凤正在指导学员制作鱼皮画:“赫哲族的传统文化不能丢,鱼皮制品是我们民族的根。现在村里重视这项技艺,我愿意把自己的经验毫无保留地传授给年轻人。”

“我们大力发展特色民族文化旅游产业,持续推动各民族交往交流交融,把‘乌日贡’等民族节日打造成同江人民共同的节日,大力扶持建立非遗就业工坊,带动创业和就业8000余人。同江市成功申创全省首个全国‘共同现代化’试点,还被评为全国民族团结进步示范区。”同江市委书记张大伟说,“从渔歌新韵到产业腾飞,实践证明,党的领导是民族团结进步工作的‘定盘星’,更是乡村振兴的‘金钥匙’。”

本报记者 许露露 通讯员 同组轩

新疆吐鲁番市吐峪沟村

千年古村,文旅发展驶入“快车道”

游客打卡吐峪沟村。(吐峪沟村村委会供图)

新疆吐鲁番火焰山南麓,鄯善县吐峪沟乡吐峪沟村静静坐落,历经1700多年岁月洗礼。作为古丝绸之路上的重要驿站,这里留存着新疆最为完整的生土建筑群,享有“新疆生土建筑博物馆”的美誉。近年来,吐峪沟村在保护民族文化根脉的同时,大力发展乡村旅游,积极探索文旅体融合新路径,蹚出了一条文化保护与经济发展齐头并进的乡村振兴康庄大道。

吐峪沟村的生土建筑群是新疆传统民居的“活化石”。村民们依势而居,就地取材,用黄土夯筑房屋,形成了“户户相连、家家相通”的独特村落风貌。村内现有20余处文物古迹和94座洞窟遗址,吐峪沟石窟群和佛寺遗址更是荣获2010年度全国十大考古新发现殊荣。然而,历经千年风雨,部分建筑墙体开裂、结构老化,保护工作刻不容缓。

鄯善县委、县政府秉持“修旧如旧”原则,精心编制《传统村落保护与发展规划》,创新推行“一屋一设计”保护模式。村民努尔买买提·艾合买提的老屋改造后,既保留了建筑赭黄色土墙和雕花门柱的原有风貌,提升了居住的安全性,还增设现代化灯光和展示空间,成为“网红民宿”。截至目前,全村累计修缮古民居78个院落,政府投入资金超4000万元,为文旅发展奠定了坚实基础。

凭借独特的古村风貌,2022年,吐峪沟村成功创建国家AAAA级旅游景区,同时被列入新疆“乡村振兴重点示范村”,文旅发展驶入“快车道”。村党支部书记艾则孜江·阿布力克木介绍,吐峪沟村借此明确了“乡村旅游+产业带动”的发展路径,不断优化旅游环境,提升服务质量,吸引了越来越多的游客,2024年旅游旺季,单日游客量突破5000人次。现在,吐峪沟村全面推行党支部领办合作社,开通景区观光车,安排本村56名村民担任司机、安全员、售票员、保洁员等,人均月收入4000余元。

不止于此,吐峪沟村积极融入文旅体融合理念,联合景区举办篝火晚会、“一眼千年”民族歌舞表演等活动,开展叼羊、赛马等具有民族特色的传统体育赛事活动和体验项目,传播了民族文化,让古老民俗文化在新时代重焕活力,年累计接待游客超33万人次,带动村集体经济增收800余万元,实现了文化、旅游与体育的相互促进、协同发展。

通讯员 单文燕